你可能不会想到,在厨房一角、常被遗忘的那一抹“土味”,竟悄悄成了控糖圈里的黑马。

比起每天摆在餐桌中央的绿叶菜,它既不娇嫩,也不鲜艳,却有着不容忽视的实力——胰岛素敏感性提升30%的这一说法,已不再只是实验室里的冷数据,而是越来越多中老年人正在身体力行的健康选择。

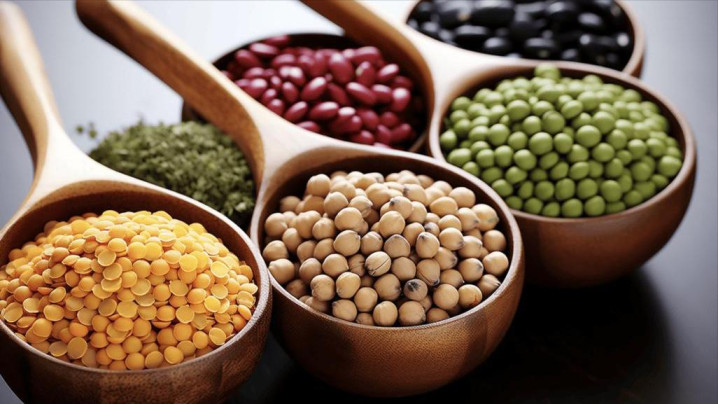

说的,正是豆类蔬菜,尤其是扁豆、豇豆、四季豆这类常见却低调的“血糖守门员”。

为什么“它”比绿叶菜更能控糖?

绿叶菜好,谁都知道。富含纤维、低热量,是糖友们餐盘上的常客。

但问题也恰恰在于此——绿叶菜的控糖作用,更多依赖其辅助性,而非主导性。

而豆类蔬菜不一样。它们身上有三样东西,是血糖管理的三把钥匙:可溶性膳食纤维、植物蛋白质、低升糖指数。这三者一组合,作用就大了:

第一,它们“拖慢”了糖的吸收速度。

吃饭后血糖飙升,不是因为你吃了多少,而是因为血糖进入血液的速度太快。豆类蔬菜里的可溶性膳食纤维就像“减速带”,让糖分慢慢释放,避免血糖大起大落。

第二,它们“提高”了胰岛素的工作效率。

胰岛素敏感性这个词,听着学术,其实说白了就是——身体能不能识别胰岛素、用得上它。

豆类中富含的植物蛋白质和抗性淀粉,对这个识别过程有显著促进作用。

第三,它们“喂养”了你肠道里的好菌。

肠道菌群和血糖有什么关系?太大了。研究发现,肠道益生菌的丰富程度直接影响胰岛素的分泌和利用。豆类蔬菜中的发酵性纤维,正是这些菌群最爱的“粮食”。

所以说,豆类蔬菜,不只是营养的补充,更是血糖管理的“战略武器”。

“控糖菜”的误区:别再只盯着颜色看

很多人以为,颜色越深的菜越健康。绿叶菜自然成了首选。但控糖,并不是一场颜色的比拼,而是一场营养结构的较量。

比如菠菜,虽然维生素丰富,但它对胰岛素敏感性的提升几乎无直接贡献。而四季豆呢?虽然色泽普通,却能显著改善胰岛素信号通路的活性,这可不是听说,是有证据支撑的。

所以,控糖不是要你把绿叶菜从碗里请出去,而是要你给豆类菜腾个座位。

豆类蔬菜,是怎么一步步“翻红”的?

如果你还记得小时候饭桌上那碗炒豇豆,总觉得它就是个配角。可现在,它正在被重新认识。

一项在某机构开展的营养干预研究中,参与者每天摄入150克豆类蔬菜,持续12周后,平均胰岛素敏感性提升了28.7%,空腹血糖下降约0.6毫摩尔/升。

这样的变化,不靠药物,靠的是饮食结构的调整。

不仅如此,豆类蔬菜还能帮助减少内脏脂肪的沉积,这对中老年人来说,是大事。内脏脂肪是代谢病的“引线”,控制不住,糖尿病、高血压、脂肪肝会接踵而来。

吃豆,未必能“逆天改命”,但至少能帮你把血糖这匹野马,拉紧缰绳。

该怎么吃?你可能一直都吃错了

很多人怕豆类蔬菜“胀气”、“难消化”,于是不是煮太烂,就是干脆不吃。这其实是误解。

正确的做法,是焯水后快炒,或与粗粮搭配煮食。

豆类蔬菜中的抗营养因子,如皂苷、凝集素,通过高温焯水可显著减少。这不仅保留了营养,还提升了口感。

你可以试试用四季豆和糙米一起煮粥,或者用豇豆和胡萝卜丝一起清炒,简单又健康。

吃豆类蔬菜的时间也有讲究。

午餐或晚餐时食用效果更佳,尤其是搭配有主食的餐次,能有效降低餐后血糖波动。

每次食用量控制在100-150克左右,长期坚持,效果更稳妥。

为什么这类菜,特别适合中老年人?

上了年纪,身体的新陈代谢开始慢下来,脂肪容易堆积,胰岛素的“话语权”也在逐渐减弱。尤其是胰岛素抵抗,已经悄悄成为许多老人看不见的“隐患”。

吃得少了,血糖却降不下来,说到底,是身体对胰岛素“不听指挥”了。

在这种情况下,比起一味地减少碳水,更重要的是:提升身体对胰岛素的感知能力。这正是豆类蔬菜的优势所在。

它们不像某些高蛋白食品那样增加肾脏负担,也不会像高脂肪饮食那样干扰代谢,更不会像某些水果那样潜藏“甜蜜陷阱”。

它们是温和的、耐心的、长期陪伴的健康守护者。

不止控糖,这类菜还有这些“副业”

你可能不知道,豆类蔬菜还是天然的“情绪稳定器”。

里面含有丰富的维生素B族、叶酸、镁等营养素,这些成分直接参与神经递质的合成,能改善焦虑、缓解疲劳,对一些情绪起伏大的老年人尤其有益。

同时,它们还富含多酚类抗氧化物质,有助于清除自由基,延缓细胞老化。这类抗氧化能力,是绿叶菜所不具备的。

更重要的是,它们价格亲民、易储存、无须高超厨艺就能做出好味道。对于收入稳定但生活节奏不快的中老年人来说,是再合适不过的家庭常备菜。

写在最后:重识厨房里的“老朋友”

我们常说,吃,是最简单的自我修复方式。而在这条路上,最不起眼的,往往最实用。

豆类蔬菜,或许不是餐桌上的明星,却可能是你血糖健康的关键转折点。

不要等到医生叮嘱,才想起它的好。也别等到血糖升高,才去临时抱佛脚。每天一把豆类蔬菜,不需要你大改饮食,不需要你克服心理障碍,只是一种小小的、但坚定的改变。

它不是灵丹妙药,却能在你日复一日的平凡生活中,默默筑起一道健康的屏障。

控糖的关键,不只在于“少吃”,而在于“聪明地吃”。

而豆类蔬菜,正是那种聪明、温和、科学的选择。

参考文献:

[1] 加拿大豆类协会. 豆类食品对糖尿病的防治作用[J]. 中外食品,2005(5):30.

[2] 姚月. 豆类加工方式及纤维类型对肠道微生物组成及发酵特征影响[D]. 吉林:吉林大学,2020.

[3] 郑煜. 人体肠道微生物对蔬菜中镉生物可给性的影响及其对镉的作用机制研究[D]. 贵州:贵州大学,2023.

声明:本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识,文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。

杨方配资-西宁股票配资平台-配资买股票-要配资股票配资网址查询提示:文章来自网络,不代表本站观点。